《只為蒼生說人話》

「國家不幸詩家幸,賦到滄桑句便工」〈1〉!清代文學家趙翼的詩句向我們揭示了最基本的詩學原理,即:詩要有感而發,切忌無病呻吟。

這與古代「詩言志」〈2〉的傳統一脈相承,與孔子「思無邪」〈3〉的正統說教毫不相干!//我們中國是一個詩的國度,歷朝歷代,詩人薈萃,詩作葳蕤;但流芳至今者,無不有感而發者也。其實何止詩歌,一切創作,概無例外。司馬遷名文「報任安書」中曰:「文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也」〈4〉。

人說「風格即人」,但其實何止風格,我看作品(Text)即人。古人云:「文如其人」;古人又云:「字如其人」;今天我要說:詩也如其人!魯迅文章的憂憤深廣,杜甫詩歌的沈鬱頓挫,無不是他們但憂國憂民處,必亦歌亦泣時的鮮明的人格投影。所以魯迅說:「創作總根于愛」;所以西諺曰:「憤怒出詩人」;因為唯其有愛有恨才是一個活著的人的精神體徵,否則何異于行尸走肉?//日前東寶沙龍群內討論由「長江日報」引用「奧斯維辛之後,寫詩是殘忍的」而引起的與疫情的相關話題,我沒有出聲。喜怒哀樂,人之常情;然而人們在現實中的情緒體驗,常常在程度上會被不自覺地刷新。我才意識到:沈默,并不全是迫於環境的一種理性的選擇,有時候竟然會是一種情緒的必然!因為我去過奧斯維辛集中營原址⋯⋯。

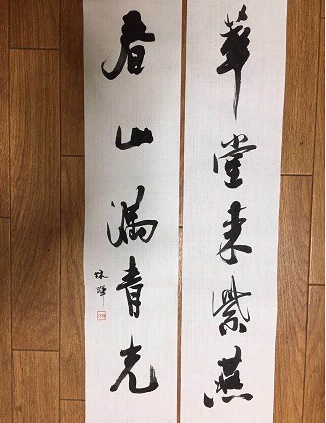

是的,「長歌當哭,是必須在痛定之後的」。當然,這並不否定痛定之前的發聲。比如永遠的痛的進行式的「卑鄙是卑鄙者的通行證,高尚是高尚者的墓誌銘」;但這畢竟既是呐喊,也是悲嗚。可對無法置身事外的我們來說,起碼,在痛定之前的當下,暫且「不為君王唱贊歌,只為蒼生說人話」!

注:

注:這是一篇應約寫在東寶沙龍一次線上詩歌朗誦會上的前言。由於一不留神一氣下來寫得過長了,又在當天來不及縮短就在群內即時應景了。嫌其過長的群主事後一反前態,索性讓我將錯就錯,加上注解後打算單獨發出來。昔者,著名思想家、學者、戊戌維新運動領袖梁任公先生为蒋方震《欧洲文藝復興時代史》一書作序,終因篇幅過大,遂獨立成書《清代學術概論》成為一代名著。始作俑者,其無後乎?借此美談,壯我蠻行⋯⋯。

注〈1〉以杜詩為例,正是通過高度藝術性地反映伴隨唐朝由盛轉衰而來的「特定的」百姓的苦難,表現了藴藏詩人內心深處的「普世的」人文情懷,從而奠定了其唐代詩聖的地位。其實不限于詩,偉大的文學作品,不可能僅是風花雪月的,更與歌功頌德無縁⋯⋯;古今中外,皆無例外。日本的村上春樹粉絲會每年翹首以待心目中的文學偶像獲得諾貝爾文學獎為何屢屢落空?我想,是否與諾貝爾文學獎從來就有的人道主義傾向和傳統這一潛規則有關?所以是否在題材上更多側重反映社會苦難的發展中國家的作品更易受評委青睞?

注〈2〉詩歌是表達作者的思想感情的。

注〈3〉主題不違反正統的理義。

注〈4〉人們的創作和著述的動力往往源於自己的人生體驗及感情鬱結⋯⋯。

#{{item.rowno}} {{item.content}}

{{item.reg_date | date}} {{item.acc}} {{item.ref}}