《诗意留白的永恒共鸣》

——评安格朗诵李永亮十四行诗《维也纳郊外的音乐会》

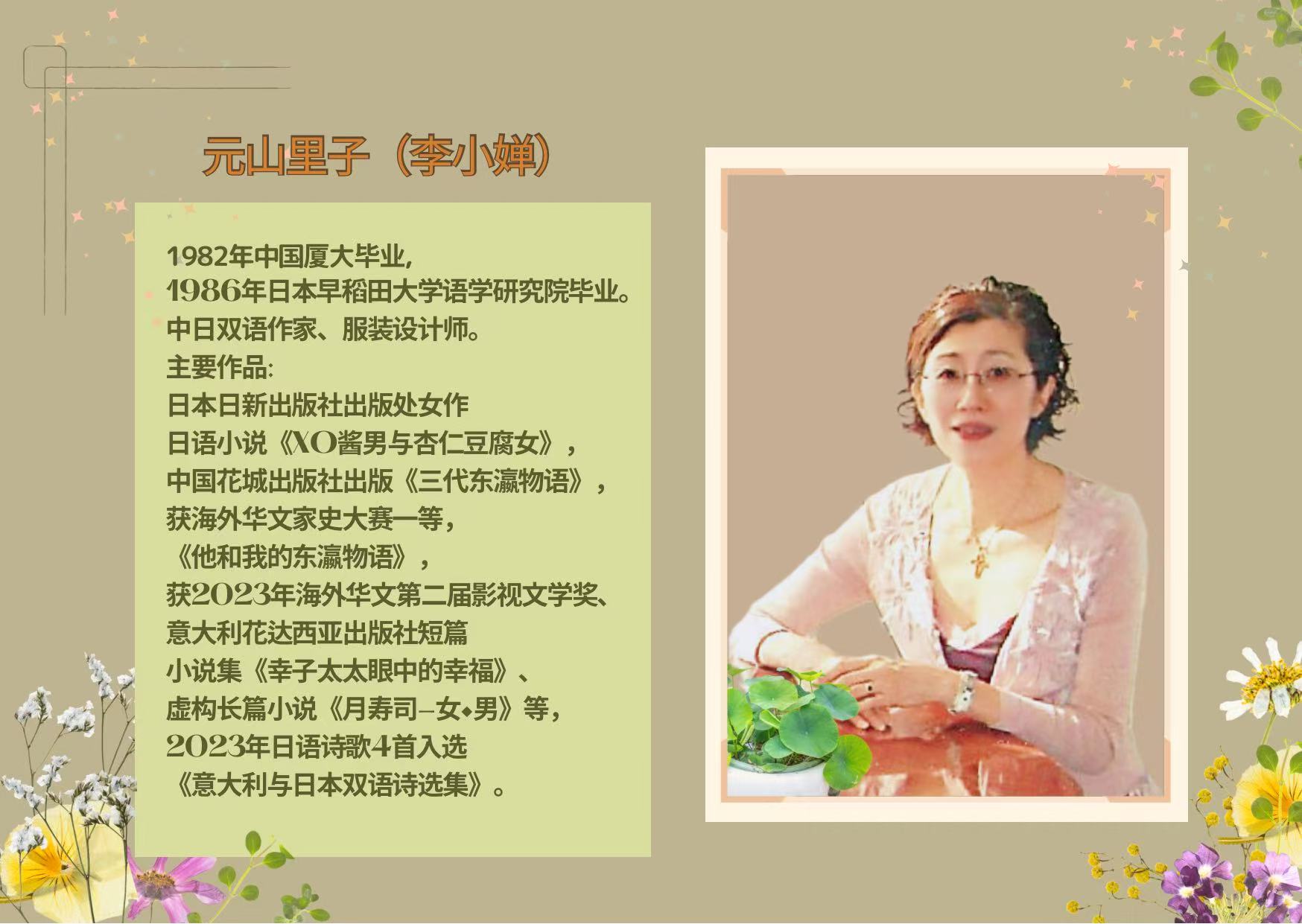

元山里子

2024年4月11日我有幸参加由日本“NPO法人アジア芸術文化協会”精心筹办的“扇面书画的世界”展览暨“第三部 李永亮十四行诗诵读鉴赏会”。 这场诗歌盛会,不仅是对李永亮诗作的致敬,也是对朗诵演员艺术交流的深情礼赞。更使与会者在诗意的午后,放下尘世的喧嚣,沉浸于诗歌的海洋,感受文字与艺术交相辉映的魅力。这个美好的诗与朗诵艺术的盛会,已成为我心中一抹永不褪色的诗意记忆!

1、维也纳与郊外:文化符码与空间诗学

安格女士以她灵动的嗓音与会说话的眼眸,将李永亮的十四行诗《维也纳郊外的音乐会》演绎为一场跨越语言边界的艺术盛宴。这首诗以其高度的意象开放性与审美包容性,展现了诗歌作为艺术媒介的独特魔力。它并未拘泥于具体的音乐家、乐曲、甚至国籍,而是通过精妙的语言编织出一个诗意的场域,宛如一片星空,闪烁着无限可能的辉光。李永亮采用这种“空白”策略不仅是诗歌美学的核心体现,更与接受美学理论中的读者参与理念遥相呼应。正如德国美学家沃尔夫冈·伊瑟尔(Wolfgang Iser)在其《阅读行为》中所论述,“文学文本的意义并非作者单向赋予,而是通过读者的想象与填补得以生成。”

《维也纳郊外的音乐会》以其留白与未定性,赋予听众无尽的诠释自由,使每一位聆听者都能在诗的框架内投射个人情感、记忆与审美经验,从而在诗意的指引下,构建属于自己的音乐与情感世界。这种开放性不仅拓宽了诗歌的审美疆域,更将听众从被动的接受者转变为主动的意义创造者,达成了一种动态的艺术共生。

从结构与意象上看,《维也纳郊外的音乐会》以“维也纳郊外”为核心意象,勾勒出一幅既具体又抽象的画面,宛如一幅在光影中流转的印象派画卷。维也纳,作为音乐之都,承载了丰富的文化符码——它是贝多芬的恢弘、莫扎特的灵动、舒伯特的抒情,是古典音乐辉煌传统的化身。然而,李永亮诗作并未止步于此,而是通过“郊外”一词,将意象的边界推向更为广阔的天地。

郊外,象征着自然与宁静的交融,是对都市喧嚣的超越,也是对世俗羁绊的解脱。这种空间的转换不仅营造了一种超然物外的氛围,更暗示了音乐、艺术与生命的深层共鸣。维也纳与郊外的并置,形成了一种张力十足的诗学空间:它既是具体的地理指涉,又是抽象的哲学隐喻,呼应了“空间的诗学”中对“亲密空间”的探讨——郊外作为一种城市人的温柔乡、诗意的庇护所,成为人类灵魂与宇宙对话的场所。

李永亮诗作刻意回避具体的音乐家或乐曲名称,体现了一种高度的艺术自觉。它拒绝了具象化的束缚,转而追求一种普泛化的审美体验。这种策略,通过抽象的意象触发普遍的情感共鸣,使听众得以自由联想起贝多芬的命运交响、莫扎特的嬉游曲,或舒伯特的冬之旅,甚至是任何个人珍视的音乐记忆。李永亮诗作的这种留白并非空洞,而是充满了邀请性的空间,宛如一幅未完成的画布,等待听众以自己的情感与想象填满。正如法国文学批评家、符号学家罗兰·巴特(Roland Barthes)在《文本的愉悦》中所说:“真正的文学作品是“可写的文本”(writerly text),它激发读者的创造性参与”,而《维也纳郊外的音乐会》正是这样一部作品,在安格女士的朗诵中焕发出无穷的生命力。

2、多感官交织:从语言到音乐的跃迁

李永亮的十四行诗《维也纳郊外的音乐会》的画面感极强,仿佛一幅动态的印象派画卷,在听众的脑海中徐徐展开。诗人在语言中编织出的“巨大画面”,不仅是视觉的,更是听觉、触觉与情感的综合呈现。这种多感官的交织使得诗歌超越了单一的语言媒介,接近于音乐本身的多维表达。安格女士的朗诵进一步放大了这种效果:她的嗓音如清泉流淌,时而激昂,时而低回,将诗句化为音符,并随着她时而低垂、时而飞扬的赋予表情的眼眸的变化、在听众心中激起层层涟漪。

诗中的留白,使听众“情不自禁插上想象的翅膀”,留白反而让诗歌充满了感染力,也暗合了浪漫主义文学对想象力的至高推崇。想象力是人类通向超越的桥梁。《维也纳郊外的音乐会》通过其开放性与画面感,成功地在听众心中唤起了一种既个人又普遍的审美体验,使他们在诗意的飞翔中触及艺术的永恒。

从更广的文学理论视角看,这首诗还体现了“陌生化”(defamiliarization)效果。通过将熟悉的音乐会场景置于“郊外”这一非典型的语境,诗歌打破了听众对音乐会惯常的认知框架,迫使他们以全新的视角重新审视音乐、艺术与自然的关系。郊外的宁静与音乐的激荡形成鲜明对比,这种对立不仅增强了诗歌的艺术冲击力,也深化了其哲理意蕴。音乐会不再仅仅是都市文化的象征,而是被赋予了宇宙性的维度,仿佛在星空下与自然共鸣的仪式。这种陌生化效果使听众在想象的驰骋中体悟到艺术超越时空的魅力。

3、安格的朗诵:从文本到表演的升华

安格女士的朗诵无疑是这首诗得以升华的催化剂。她的声音不仅传递了诗句的韵律,更以其情感的细腻与力量,将文本的潜能推向极致。她的朗诵如同一场视觉与听觉交融的盛宴、语言的起伏宛如乐曲的旋律,时而高亢如交响乐的序曲,时而低沉如夜曲的呢喃。这种表演性的朗诵不仅放大了诗作的音乐性。

诗歌不仅是语言的艺术,更是声音与情感的交响。安格女士的眼眸,如前所述“会说话”,在朗诵中仿佛与听众对话,直接诉说着诗中未尽之意。这种眼神与声音的结合,使朗诵超越了单纯的文本解读,化为一場身临其境的审美体验。

4、我的感怀:诗歌的至高境界

李永亮《维也维郊外的音乐会》以其留白的意象、开放性的结构与多维的审美体验,展现了诗歌作为艺术媒介的无限可能。它不仅是一首诗,更是一个诗意的宇宙,邀请每一位听众进入想象与共鸣的殿堂。在安格女士的朗诵中,这首诗的魅力被升华为一場华丽的跨越语言与文化的盛宴,使听众在语言的音乐中触及人类情感的深邃与永恒。正如英国浪漫主义诗人华兹华斯(William Wordsworth)所说,诗歌是“强烈情感的自然流露”,而《维也纳郊外的音乐会》正是这一理念的完美体现——它不仅是语言的艺术,更是唤醒听众内心深处审美共鸣的催化剂,是一首真正属于每一位聆听者的心灵之歌。

作者 李永亮

《维也纳郊外的音乐会》诗文与诵读音频请点击这里

#{{item.rowno}} {{item.content}}

{{item.reg_date | date}} {{item.acc}} {{item.ref}}