《2026,东京的第一场雪》

黄 玲

东京的雪,总来得有些羞涩。元月二日的夜,深蓝得像一方陈年的砚台,正蓄着墨,那雪便从这墨色里试探着飘下来了。先是极细的、疏疏的几粒,点在窗玻璃上,倏地就不见了,只留下一痕极淡的水渍,仿佛夜的叹息。

接着便密了些,成了片,在路灯那一圈昏黄的光晕里,纷纷地,斜斜地,悠悠地,舞起来了。这初雪的姿容,不像北国的雪那般浩浩荡荡,沉甸甸地压将下来;它只是轻轻的,懒懒的,带着几分江南的、或是川端康成笔下那种物哀、不确定的美,仿佛是从《源氏物语》的某一卷旧册子里,不经意间抖落出的几片词句,还沾着些平安朝的凉意。

远处的楼宇,那些平日里棱角分明的钢铁与玻璃的丛林,此刻边缘都柔和了,融化了,成了淡墨渲染在宣纸上的一抹影子。我想起白乐天的句子来:“夜深知雪重,时闻折竹声。”这里当然没有竹林可折,只有这无边温柔的岑寂,将整座城市的喧嚣都包裹起来,沉沉地往下坠。

看久了,眼里心里便都只有这片纷扬的、无止无休的白。街上偶尔有车缓缓滑过,两道光柱里,雪的舞姿便看得格外真切,像无数奔赴光明的、细小的生命。便利店的自动门开了又关,泻出一方暖洋洋的、橙色的光,一个裹着厚外套的人影闪进去,不一会儿又出来,手里多了一罐热饮,呵出的白气比雪花更浓,瞬间便散在风里了。

对面的屋瓦上,已薄薄地匀了一层白,像是谁用极细的筛子,筛下了一层糖霜。檐下挂着一只小小的风铃,冻住了似的不再响,只是静静地承着雪,像一件静物画里的摆设。这雪,静得能听见自己的心跳。然而静里,却又有无边的话要说,它落在枯枝上,落在青黑的铁栏杆上,落在不知谁家阳台一盆早已冻僵的迷迭香的叶片上,那声音是听不见的,却又似乎丝丝地都落在心坎上那最柔软的一角。

不知怎的,就忽然惦念起那些风雪夜归人。送外卖的少年,电单车的轮子该在薄雪上碾出怎样一道小心翼翼的轨迹?那装着拉面或便当的保温箱,能否敌得过这忽然凌厉起来的寒气?还有清理街道的人,在这素白的世界里,该是怎样一点坚韧而温暖的色彩?

我的窗子是温暖的,我与外头的风雪,隔着双层玻璃,隔着一个用现代文明造就的得天独厚的“结界”。空调发出低低的、令人安心的嗡鸣,桌上的热茶升腾着袅袅的烟,手边是读到一半的书,正摊在写雪的那一页。这安逸是真实的,却也因此生出些不真实的心虚来。仿佛这温暖,是从那寒冷里借来的;这闲暇,是从别人的奔波里匀出来的。古人说“晚来天欲雪,能饮一杯无”,那情怀是知己相对,火炉融融的温情;而我此刻,却像是个偷得了片刻安宁的闲人,守着这一窗的琼瑶世界,享用着现代文明织就的、精致而无风的茧。

雪似乎小些了。外头的世界,成了一个笼着轻纱的梦。街角那株老樱树,瘦硬的枝桠托着雪,竟也有了几分丰腴的姿容,像是提前预支了来年春日的花信。这东京的雪,终究是存不住的,待到明日朝阳一出,便又会了无痕迹,仿佛今夜这场盛大的、无声的演出,只是都市一个短暂的、清冷的梦。它来得矜持,去得也干脆,不像北方的雪,沉沉地能压在心头一整个冬天。可正是这份短暂与易逝,才让人格外珍惜窗内这一刻的“偷得浮生半日闲”。我忽然觉得自己那“社会蛀虫”的自嘲,或许也不必太过认真。人生在世,能有这样安然的、凝视一片雪落的夜晚,能于繁华劳碌的缝隙里,打捞起一点无关实用的诗意,大约也不算完全的虚度。这雪,洗净了夜空,也仿佛暂时洗净了心上的尘埃。

夜深了。雪已差不多停了,天地间是那种饱含水分的、润泽的静。远处高楼的灯光,在清冽的空气里,显得比平日更清晰,更坚定,像钉在暗蓝天鹅绒上的宝石。我呷了一口已微凉的茶,心里却暖烘烘的。这2026年的第一场雪,我看过了,它便属于我了。连同那一点歉疚,一点闲适,一点无端的思绪,都封存在了这个元月的夜晚。明日起来,世界或许依旧湿漉漉、冷清清,但我知道,曾有过那么一阵清寂的、纷扬的美,叩过我的窗子。这就够了。刘长卿的句子,此刻浮上心头,恰恰合了这景,也合了这心境:

日暮苍山远,天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

只不过,我算是那白屋里,守着一点炉火,侧耳听着风雪声、幸而无需夜行的人罢了。这“幸而”里,有感谢,也有对那风雪中所有“夜归人”的一份遥遥的敬意。雪夜之美,大约一半在景,一半便在这人间烟火的牵连与惦念里了。

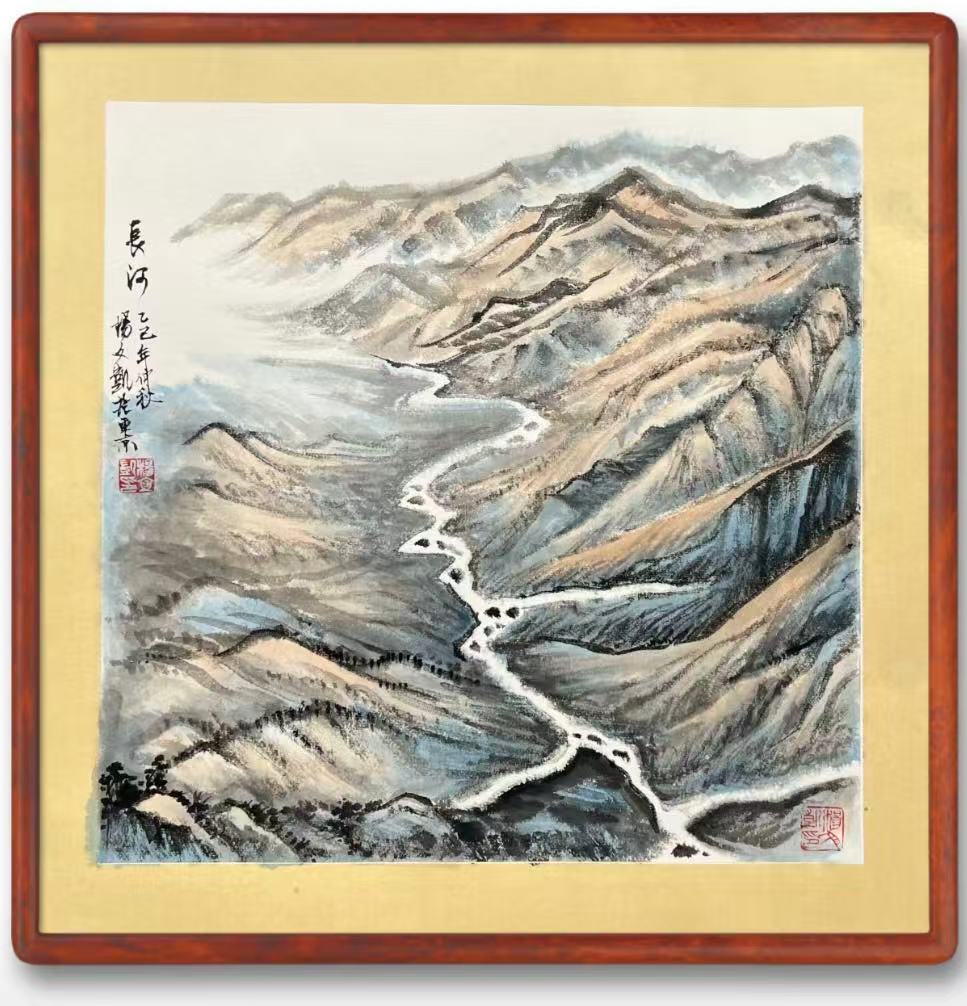

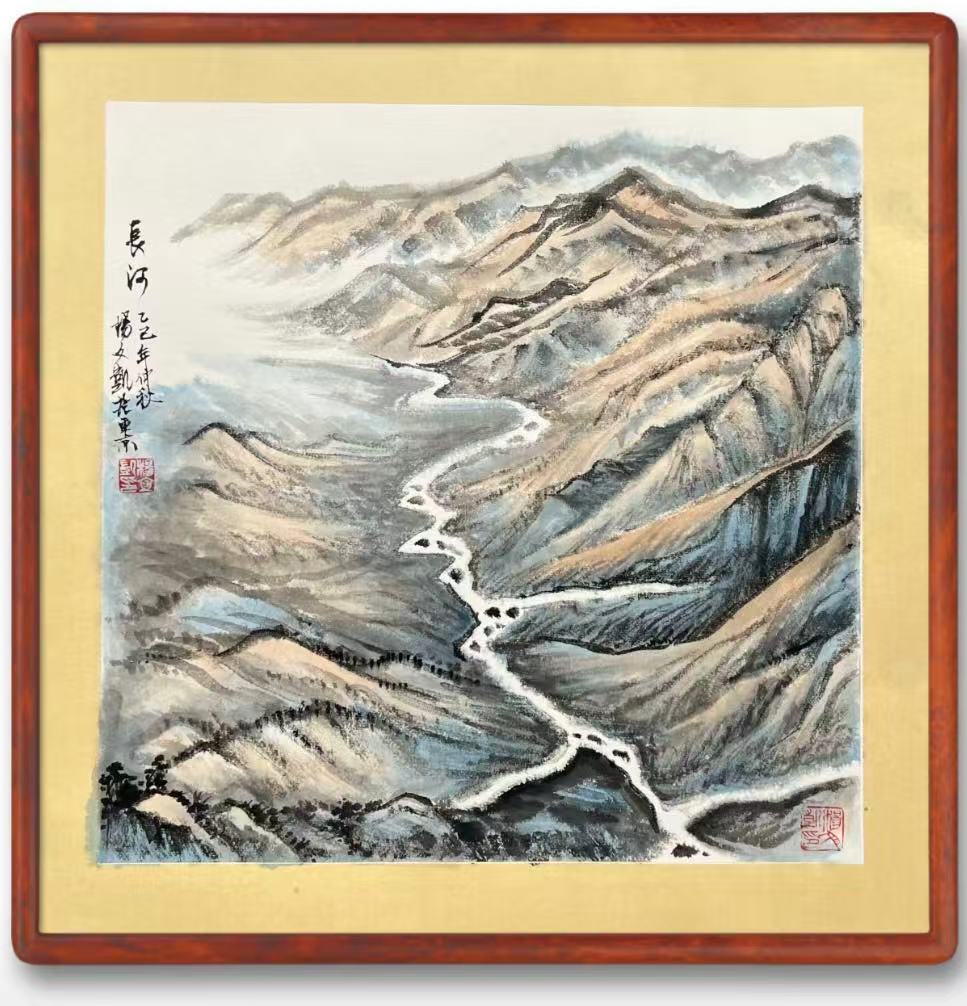

画作者 杨文凯

#{{item.rowno}} {{item.content}}

{{item.reg_date | date}} {{item.acc}} {{item.ref}}